中国近代建筑史上的第一陵

中山陵:无言的纪念碑

连接两岸的情感纽带

2016-11-02 09:03:52

设计师吕彦直

吕彦直设计的“自由钟”式图案草图

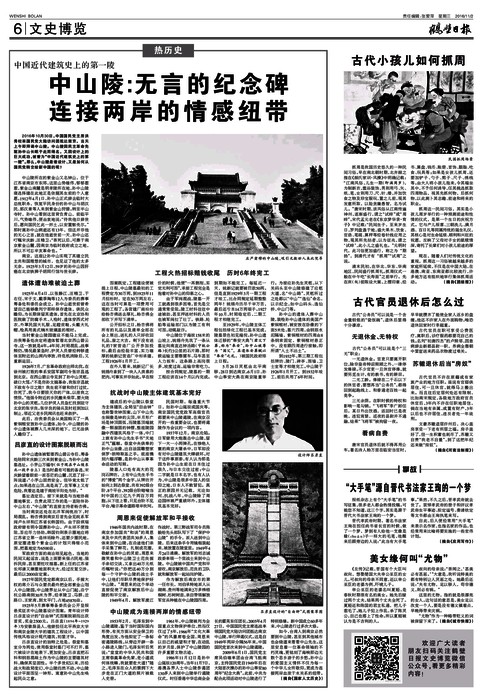

庄严肃穆的中山陵,吸引无数世人来此凭吊

2016年10月30日,中国国民党主席洪秀柱率国民党大陆访问团抵达南京,当天上午即拜谒中山陵。中山陵因民主革命先驱孙中山长眠于此而得名,又因设计上的巨大成功,被誉为“中国近代建筑史上的第一陵”。那么,中山陵是谁设计、又是如何从国民党转交给新中国的呢? 中山陵所在的紫金山又名钟山,位于江苏省南京市东郊,这里山势雄伟,郁郁葱葱,紫金山南麓是明孝陵所在地,孙中山陵寝选择建在此地正是依据其生前的个人意愿。1912年4月1日,孙中山正式辞去临时大总统职务,恢复平民身份的孙中山与胡汉民、郭汉章等人来到紫金山狩猎。转至半山寺时,孙中山看到这里背负青山,前临平川,气势雄伟,便由衷地说:“待我他日辞世后,愿向国民乞此一土,以安置躯壳尔。”那时离孙中山病逝还有13年,但这并非他的无心之言。就在他逝世前一天,孙中山还叮嘱宋庆龄、汪精卫:“吾死以后,可葬于南京紫金山麓,因南京为临时政府成立之地,所以不可忘辛亥革命也。”

南京,这座让孙中山实现了其建立民主共和国理想的城市,也见证了他的太多无奈。1925年3月12日,59岁的孙中山因肝癌在北京铁狮子胡同行馆与世长辞。

遗体遭劫难被迫土葬

1925年4月4日,以张静江、汪精卫、于右任、宋子文、戴季陶等12人为委员的葬事筹备处和委员会成立。孙中山逝世前曾希望自己能够像列宁那样保存遗体,供民众瞻仰。为长期保留其遗体,首先在北京协和医院做了防腐手术,入殓时,遗体穿西式衬衣,外罩民国大礼服,足蹬皮鞋,头戴大礼帽,殓具用美式楠木玻璃盖的棺材。

当时紫金山陵园建设不能马上完成,治丧筹备处决定将遗体暂厝北京西山碧云寺,这一放就是4年。4年间,时局混乱,战事频仍。情况最紧急时,护灵人员曾经转移遗体至附近的山洞内停放,待危机消除后,又重新运回。

1926年7月,广东革命政府出师北伐。在徐州被打败的奉系安国军副司令张宗昌逃到北京,在西山碧云寺见到了孙中山灵柩,破口大骂:“不是你孙文搞革命,我张宗昌就不致有今日之败!我生前不曾和你打过仗,你死了,我今日要毁灭你的尸体,以泄我之愤恨。”他强令附近的乡民搬来柴草,要火烧孙中山的灵柩。几位护灵人员急忙找到驻守北京的张学良。张学良的骑兵及时赶到加以制止,邻近父老乡民闻讯也赶来救护。

此后,治丧委员会从美国购买了一具紫铜棺安放孙中山遗体。如今,中山陵的孙中山遗体被葬入几米深的地下,已无法供人瞻仰了。

吕彦直的设计图案脱颖而出

孙中山遗体被暂厝西山碧云寺后,筹备处陪同宋庆龄三次来到紫金山,为孙中山陵墓选址。小茅山万福寺(位于现在中山陵东北一段平台上)是当时最有可能的备选,宋庆龄望着眼前一派苍茫的山麓,沉思了好一阵说道:“小茅山固然安全,但毕竟太低了点;如果选在山顶,高是高了,在军事上又有危险,我看还是建于南坡平阳处为好。”

墓址选定后,接下来就是与当地协商圈地事宜,负责此项工作的是一直陪伴孙中山左右,“中山陵”的直接主持者杨杏佛。

当时南京还处在北洋军阀统治下,时局混乱。杨杏佛到南京后首先会见皖系军阀卢永祥和江苏省长韩国钧。由于段祺瑞政府曾有明令国葬孙中山,卢永祥不便推阻,答应尽力协助。韩国钧则表示圈地应将江苏省立第一造林场除外,还要少圈民地,原定圈进整个紫金山的计划只得缩小范围,把墓地定为6500亩。

军政府方面的商洽刚见起色,当地的民间又起谣言。说是上面要来强占民地、强拆民房,甚至要挖坟掘墓。新上任的江苏省长郑谦又嫌圈地面积太大,经过反复交涉,最后以2000亩定案。

1927年国民党定都南京以后,手握大权的蒋介石与众要员最终把全部紫金山划入中山陵园。中山陵界址从中山门起,沿宁杭公路南侧30米为界,经孝陵卫、马群、岔路口、王家湾,到太平门,占地45870亩。

1925年5月葬事筹备委员会公开登报悬奖征求中山陵墓设计图案,青年设计师吕彦直设计的“自由钟”式图案脱颖而出获首奖,奖金2500元。吕彦直(1894年~1929年)为安徽滁县人,他曾担任北平燕京大学和南京金陵大学的建筑工程设计,以中国传统风格设计现代建筑,初显才华。

吕彦直设计的独特之处是,祭堂和墓室分为两处,使用祭堂时墓门可不打开,墓穴被设计在地表下,更加安全。吕彦直把石料和钢筋混凝土作为中山陵的主要建筑材料,确保其坚固性。半个多世纪以来,历经战火和政局变幻,中山陵岿然不动。中山陵设计平面图呈一钟形,寓意孙中山先生唤起民众之意。

工程火热招标赔钱收尾 历时6年终完工

图案既定,工程建设便被提上日程,中山陵墓最初的工程费定为30万两,到1925年11月招标时,定在50万两左右,这在当时可算是一项费用可观的工程了。各营建厂商纷纷给杨杏佛送去厚礼,杨杏佛全部收下并写下清单。

公开招标之日,杨杏佛将所有的礼品以及清单全部在会上展出,送礼的人只好收回礼品,溜之大吉。剩下没有送礼的7家营造厂公开参加投标,最后由经验丰富、实力雄厚的姚新记营造厂中标承建,工程1926年1月开工。

在外人看来,姚新记厂长姚锡舟拿到了一块人人羡慕的肥肉,可事实并非如此。早在报价的时候,他便“一再删削,实觉无利可图”,承接工程完全是抱着对孙中山的仰慕之心。

由于军阀混战,陵墓一开工就遇到很多困难,首先是交通常常受阻。陵工材料往往中途被劫,甚至押送材料的人员也被军阀拉了壮丁。铁路、轮船等运输部门以为陵工有利可图,动辄敲诈。

中山陵位于海拔158米的山坡上,姚锡舟先筑了一条从墓址向南直达钟汤路(宁杭公路)长约3公里的石片路,那时候运输主要靠骡车、马车甚至人力板车,这条路上高岗很多,坡度过高,运输非常吃力。

按合同规定,陵墓的一期工程应该在14个月以内完成。到期如不能完工,每延迟一天,姚新记就要被罚款50两。但是直到1929年3月一期工程才竣工,比合同规定延期整整两年!姚锡舟历尽千辛万苦,最后还亏本14万两银子。1927年10月,时局稳定后,二期工程才相继完工。

至1929年,中山陵主体工程包括绿化工程已基本完成,陵墓景色初见端倪。孙中山遗体迁移的“奉安大典”(君父下葬,称为“奉安”,孙中山被尊为“国父”,其遗体安葬赋以“奉安”之礼。)被国民政府排上日程。

5月26日灵柩由北平南移,28日到达南京。6月1日,孙中山奉安大典在南京隆重举行。为接应孙先生灵柩,从下关码头至中山陵修建了应柩大道,名“中山路”,灵柩所过之处都以“中山”“逸仙”命名,以示纪念,如中山码头、逸仙桥、中山门等。

孙中山的遗体入葬中山陵,装殓孙中山遗体的美国产紫铜棺材,被安放在卧像的下面5米处,墓穴四周,由钢筋水泥隔墙,紫铜棺材的四周由8条钢索固定,紫铜棺材悬正中,没有跟四周进行接触,即所谓“入土不沾土”。

到1932年,第三期工程包括牌坊、陵门、碑亭、围墙、卫士室等才相继完工。中山陵于1926年1月开工,到1932年竣工,前后共用了6年时间。

抗战时中山陵主体建筑基本完好

建成后的中山陵以祭堂为主体建筑,全局呈“自由钟”也称警世钟图案,山下中山先生铜像是钟的尖顶,半月形广场是钟顶圆弧,而陵墓顶端就像一颗溜圆的钟摆,整座陵园融中西建筑风格于一体,中门上嵌有孙中山先生手书“天地正气”匾额。祭堂中央供奉的孙中山坐像,出自法国雕塑家保罗·朗特斯基之手,底座镌刻六幅浮雕,是孙中山从事革命活动的写照。

陵墓入口处有高大的花岗石牌坊,上有中山先生手书的“博爱”两个金字,从牌坊开始向上到达祭堂,共有392级台阶,8个平台,392级台阶暗喻当时中国的三亿九千两百万同胞,从下往上看,只见台阶不见平台,喻示革命道路艰辛坎坷。

民国时期,每逢重大节日,如孙中山诞辰或国庆等,南京国民党党政军高级官员都要来中山陵谒陵,在南京召开的一些重要会议,也要将谒陵作为会议的一项内容。

1937年12月,南京沦陷。日军曾用大炮轰击中山陵,留下一大一小两弹孔。在惨绝人寰的南京大屠杀中,日军却没有对中山陵建筑大肆破坏。对于这件事原委,有人认为那是因为孙中山生前在日本住过很久,与日本交往过密;中山二字就是日本名字,也有人认为,中山陵是很多中国人的信仰之地,日本人不敢冒犯。真正的原因并无记载,无论如何,抗战八年,中山陵除了周边园林被严重破坏外,主体建筑基本完好。

周恩来促使解放军和平接收

1946年国共内战时期,在南京参加国共“和谈”的周恩来及中共代表团共30多人,集体来到中山陵,在沿途他们亲手采集了鲜花,扎制成花圈,敬献在孙中山的灵前。周恩来微笑着和中山陵卫士范良握手亲切交谈,又拿出40万元纸币嘱咐说:“你把这40万分到每一个守护中山陵的战士手中,让他们尽职尽责地保护好中山陵。”周恩来的这个举动直接促使了南京解放后中山陵的和平交接。

1949年4月,解放军渡江作战时,第三野战军司令员陈毅给先头部队写下了“保护中山陵”的手令,派人送到中山陵,后来这条手令用镜框装起来,被放置在陵堂里。1949年4月24日清晨,解放军的刘志诚政委率领一个营战士来到中山陵。中山陵被中国共产党和平接收,南京解放后,范良的卫队就和解放军一起站岗护陵。

作为解放后南京市的第一任市长,刘伯承特地派人从湖南、贵州等地调来2万多株梧桐树、杉树树苗,亲自带领解放军官兵种植在中山陵园四周。

中山陵成为连接两岸的情感纽带

1953年2月,毛泽东到中山陵谒陵。鉴于当时国际国内形势,有关方面从安全保卫的角度出发,为他拟定了一条秘密谒陵路线,从旁边开辟一条小路进入陵门。毛泽东听后笑说:堂堂的中华人民共和国主席祭奠革命先辈,走小道成何体统嘛,我就要走大道!”随之,毛泽东在众人的簇拥下大步走在正门大道的照片被载入史册。

1961年,中山陵被列为全国重点文物保护单位,然而仅仅过了5年,1966年“文化大革命”的风暴席卷全国,周恩来以自己的威望和才智,在动乱的岁月里,保护了中山陵园的许多重要文物古迹。

1986年11月12日是孙中山诞辰120周年。当年11月7日,港澳各界人士中山陵参谒团130多人来到中山陵举行谒陵仪式,时任香港中华总商会会长的霍英东任团长。2005年4月27日,中国国民党主席连战率领国民党大陆访问团抵达南京中山陵,举行拜谒仪式。这是自1949年两岸分隔56年来,中国国民党首次来到中山陵谒陵。

2009年6月1日,国民党主席吴伯雄率团由台湾飞抵南京,主持国民党自1949年后在大陆首次操办的孙中山奉安80周年“纪念大典”。此前,中共为配合此项活动对中山陵进行了特别修缮。新中国成立60多年来,中山陵进行过多次大修。

如今,台湾人到南京必然要到中山陵,甚至到其他城市也会绕道来看看中山先生。这里安息着一位革命领袖的不朽灵魂,更铭刻了海峡那边无数个思乡游子的乡愁。孙中山的爱国主义情怀不仅为每一个中华儿女所敬仰,更成为连接两岸血浓于水关系的纽带。

摘自《国家人文历史》)