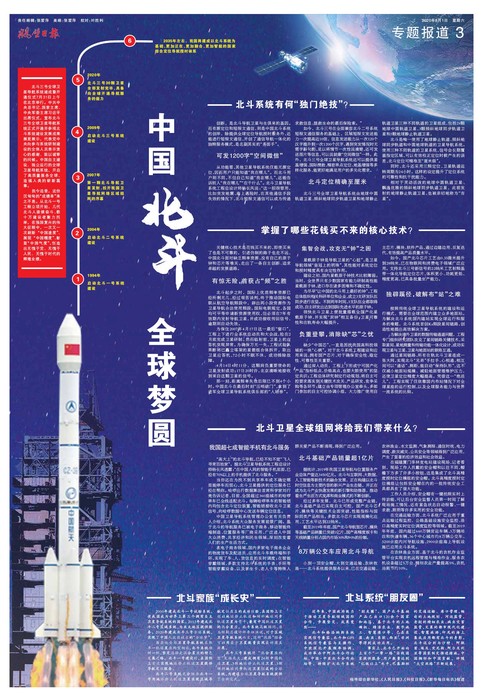

中国北斗全球梦圆

2020-08-01 05:34:37

北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式7月31日上午在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席仪式,宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通并参观北斗系统建设发展成果展览展示,代表党中央向参与系统研制建设的全体人员表示衷心的感谢、致以诚挚的问候。中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统,开启了高质量服务全球、造福人类的崭新篇章。

抚今追昔,这份沉甸甸的“成绩单”来之不易。从北斗一号工程立项开始,几代北斗人接续奋斗、数十万建设者聚力托举,在强国复兴的伟大征程中,一次又一次刷新“中国速度”、展现中国精度”、彰显“中国气度”,创造出无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的辉煌业绩。

北斗系统有何“独门绝技”?

创新,是北斗导航卫星与生俱来的基因。而有源定位和短报文通信,则是中国北斗系统的创举,除提供全球定位导航授时服务外,还能进行短报文通信,开创了通信导航一体化的独特服务模式,是名副其实的“多面手”。

可发1200字“空间微信”

从功能看,其他卫星导航系统仅能无源定位,因而用户只能知道“我在哪儿”。而北斗用户则不同,不但自己知道“我在哪儿”,还能告诉别人“我在哪儿”“在干什么”。北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风说:“这一招很管用,比如突发地震、海上遇险时,在其他通信手段失效的情况下,北斗短报文通信可以成为传递求救信息、拯救生命的最后保险索。”

如今,北斗三号在全面兼容北斗二号系统短报文通信服务的基础上,区域短报文发送能力一次提高近10倍,信息发送能力从一次120个汉字提升到一次1200个汉字,遇到突发情况时无需字斟句酌,足以将情节一次性说清楚,还可发送图片等信息,可以说就像“空间微信”一样。此外,北斗三号全球卫星导航系统还可以提供星基增强、国际搜救、精密单点定位、地基增强等多样化服务,能更好地满足用户的多元化需求。

北斗定位精确至厘米

北斗三号全球卫星导航系统由地球中圆轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和地球静止轨道卫星三种不同轨道的卫星组成,包括24颗地球中圆轨道卫星,3颗倾斜地球同步轨道卫星和3颗地球静止轨道卫星。

北斗是唯一使用了地球静止轨道、倾斜地球同步轨道和中圆地球轨道的卫星导航系统。使用三种不同轨道的卫星系统,信号会长期覆盖指定区域,可以有效校正定位时候产生的误差,北斗定位可精准至“厘米级”。

同时,北斗还采用三频定位,卫星轨道运转周期为24小时。这样的设定提升了定位系统的可靠性和抗干扰能力。

相对于灵动活泼的地球中圆轨道卫星、飘逸优雅的倾斜地球同步轨道卫星,此前发射的地球静止轨道卫星,也被亲切地称为“吉星”。

掌握了哪些花钱买不来的核心技术?

关键核心技术是花钱买不来的,即使买来了也是不可靠的,引进仿制的路子也走不远,中国北斗面对缺乏频率资源、没有自己的原子钟和芯片等难关,走出了一条自主创新、追求卓越的发展道路。

有惊无险,首获占“频”之胜

北斗起步之时,国际上优质频率资源已经所剩无几,经过艰苦谈判,终于推动国际电联从航空导航频段中,辟出两小段资源作为卫星导航合法使用频段。国际电联规定,各国均可平等申请新资源使用权,但必须在7年有效期内发射导航卫星,并成功接收传回信号,逾期则自动失效。

为保住2007年4月17日这一最后“窗口”,工程上下进行全系统总动员和大会战,抢在2月底完成卫星研制。然而临射前,卫星上的应答机突现异常。为确保万无一失,工程试验队果断将已矗立塔架的星箭组合体拆开,取出卫星应答机,72小时不眠不休,成功排除故障。

4月14日4时11分,这颗肩负重要使命的卫星发射成功;17日20时许,北京清晰地接收到来自这颗卫星的信号。

那一刻,距离频率失效后限已不到4个小时。中国北斗在最后时刻“压哨破门”,拿到了进军全球卫星导航系统俱乐部的“入场券”。

集智会战,攻克无“钟”之困

星载原子钟是导航卫星的“心脏”,是卫星导航领域“皇冠上的明珠”,其性能对系统定位和授时精度具有决定性作用。

建设之初,国内星载原子钟技术比较薄弱。当时,全世界只有少数国家有能力研制高性能星载原子钟,进口存在诸多困难和不确定性。

为尽早“让中国的北斗用上最好的钟”,工程总体组织相关科研单位和企业,成立3支研发队伍同步进行攻坚。不到两年时间,3支队伍全都取得成功,自主研发出达到国际先进水平的原子钟。

很快北斗卫星上便批量搭载全国产化星载原子钟,并实现“双钟”相互备份,卫星可靠性和在轨寿命大幅提升。

负重登攀,消除缺“芯”之忧

缺少“中国芯”,一直是困扰我国高科技领域的一块“心病”。对于北斗系统工程建设和应用来说,拥有国产芯片,对于确保安全性、稳定性、可靠性至关重要。

通过深入动员,工程上下形成宁可国产化产品“指标低点,价格高点,也要大胆使用”的坚定共识;工程总体研究制定行动规划,将自主可控要求落实到关键技术攻关、产品研发、竞争采购等各环节;建立由专项管理办公室牵头,多部门参加的自主可控协调小组,大力推广使用自主芯片、模块、软件产品,通过边建边用、反复迭代,有效提高产品质量水平。

如今,国产北斗芯片工艺由0.35微米提升到28纳米,已在物联网和消费电子领域广泛应用。支持北斗三号新信号的22纳米工艺射频基带一体化导航定位芯片,体积更小、功耗更低、精度更高,已具备批量生产能力。

独辟蹊径,破解布“站”之难

按照传统全球卫星导航系统的建设和运行模式,需要在全球范围内建立众多地面站。为解决北斗系统国内建站实现全球运行和服务的难题,北斗系统首创Ka频段星间链路,创造性地提出高效解决方案。

为解决境外卫星的数据传输通道问题,工程专门组织研究团队攻克了星间链路关键技术,采取星间、星地测量和传输功能一体化设计,成功实现卫星与卫星、卫星与地面站的联络互通。

通过星间链路,所有在轨北斗卫星连成一张大网,实现北斗“兄弟”手拉手、心相通,相互间可以“通话”、测距,能自动“保持队形”,这不仅减小地面站规模、减轻地面管理维护压力,还使卫星定位精度大幅提高。凭借这一“绝活儿”,工程实现了仅依靠国内布站情况下对全球星座的运行控制,以及全球服务能力与世界一流系统的比肩。

北斗卫星全球组网将给我们带来什么?

我国超七成智能手机有北斗服务

“高大上”的北斗导航,已经不知不觉“飞入寻常百姓家”。据北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风透露:“在中国入网的智能手机里面,已经有70%以上的手机提供了北斗服务。”

当你还在为找不到共享单车或不确定哪里能停车而烦心,北斗卫星提供的定位服务已经在帮你。哈啰出行数据算法首席科学家刘行亮告诉记者,目前,全国超过360座城市的哈啰单车已全线适配北斗。每辆哈啰单车的智能锁内均包含北斗定位装置,智能锁接收北斗卫星信号,向哈啰数据中心发送车辆定位信息。

中国卫星导航系统管理办公室有关负责人介绍,北斗系统大众服务发展前景广阔。基于北斗的导航服务已被电子商务、移动智能终端制造、位置服务等厂商采用,广泛进入中国大众消费、共享经济和民生领域,深刻改变着人们的生产生活方式。

在电子商务领域,国内多家电子商务企业的物流货车及配送员,应用北斗车载终端和手环,实现了车、人、货信息的实时调度;在智能穿戴领域,多款支持北斗系统的手表、手环等智能穿戴设备,以及学生卡、老人卡等特殊人群关爱产品不断涌现,得到广泛应用。

北斗基础产品销量超1亿片

据统计,2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元。北斗与互联网、大数据、人工智能等新技术的融合发展,正在构建以北斗时空信息为主要内容的新兴产业生态链,并正在成为北斗产业快速发展的新引擎和助推器,推动着生产生活方式变革和商业模式的不断创新。

经过多年发展,北斗已形成完整产业链,北斗基础产品已实现自主可控,国产北斗芯片、模块等关键技术全面突破,性能指标与国际同类产品相当。多款北斗芯片实现规模化应用,工艺水平达到22纳米。

截至2019年年底,国产北斗导航型芯片、模块等基础产品销量已突破1亿片,国产高精度板卡和天线销量分别占国内市场30%和90%的份额。

8万辆公交车应用北斗导航

小到一顶安全帽,大到交通运输、农林牧渔……北斗系统提供服务以来,已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信时统、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用,产生了显著的经济效益和社会效益。

在福建厦门李林变电站建设现场,记者看到,现场工作人员戴的安全帽和以往不同,帽檐下方多了许多小按钮,这是集成了北斗高精度授时定位模组的安全帽。北斗高精度授时定位模组让包括安全帽在内的一批传统安全工具都具有了强大功能。

工作人员介绍,安全帽有一键拍照实时上传功能,可让后台安全监督人员第一时间了解现场施工情况,还有紧急状态自动报警、一键求救、照明等许多实用的安全功能。

在交通运输方面,北斗系统广泛应用于重点运输过程监控、公路基础设施安全监控、港口高精度实时定位调度监控等领域。截至2019年年底,国内超过660万辆营运车辆、3万辆邮政和快递车辆,36个中心城市约8万辆公交车、3200余座内河导航设施、2900余座海上导航设施已应用北斗系统。

在农林渔业方面,基于北斗的农机作业监管平台实现农机远程管理与精准作业,服务农机设备超过5万台,精细农业产量提高5%,农机油耗节约10%。

北斗家族“成长史”

2000年建成北斗一号试验系统,使我国成为世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。2012年建成北斗二号区域系统,为亚太地区提供服务。2020年建成北斗三号全球系统,实现了中国人孜孜以求的“全球梦”。

与其他全球卫星导航系统采取单一轨道星座构型相比,北斗系统独树一帜,坚定选择走混合星座的特色发展之路。北斗一号建设时,在国际上首次实现地球静止轨道卫星提供导航定位服务。

北斗二号系统充分继承北斗一号用地球静止轨道卫星实现区域导航定位覆盖的成功经验,在国际上首创以地球静止轨道和倾斜地球同步轨道卫星为骨干,兼有中圆轨道卫星的混合星座。北斗系统高级顾问、原工程副总设计师李祖洪说,对于区域卫星导航系统而言,这种“混搭”组合可以用最少卫星数量实现最好覆盖效果。

北斗三号系统将“混合星座构型”发扬光大,建成拥有24颗中圆轨道卫星、3颗地球静止轨道卫星、3颗倾斜地球同步轨道卫星组成的全球系统,为建设全球卫星导航系统提供了全新范式。

北斗系统“朋友圈”

近年来,中国政府致力于推动卫星导航领域国际合作,步履坚定、成果斐然——

北斗和格洛纳斯系统实现信号兼容,北斗和GPS系统信号兼容与互操作,中欧深化开展频率协调。成功举办中阿北斗合作论坛、中国-中亚北斗合作论坛等,持续扩大北斗系统“朋友圈”。国产北斗基础产品已出口120余个国家和地区,基于北斗的土地确权、精准农业、数字施工、智慧港口等,已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等得到成功应用。

事实上,北斗已开始向上百个“一带一路”沿线国家提供服务,用户数量达到“亿级以上”水平。巴基斯坦的交通运输、港口管理,缅甸的土地规划、河运监管,老挝的精细农业、病虫灾害监管,文莱的都市现代化建设、智慧旅游,印尼的海上集成应用都有北斗的身影。北斗还分别与沙特、阿联酋、埃及、突尼斯、阿尔及利亚等国家制定推进措施。中国胸怀和中国贡献,伴随“太空丝路”不断延展。

稿件综合新华社、《人民日报》、《科技日报》、《新华每日电讯》报道