旅游+扶贫让“穷旮旯”变“金银窝”

——淇滨区发展乡村旅游助力脱贫攻坚综述

2020-10-31 07:26:06

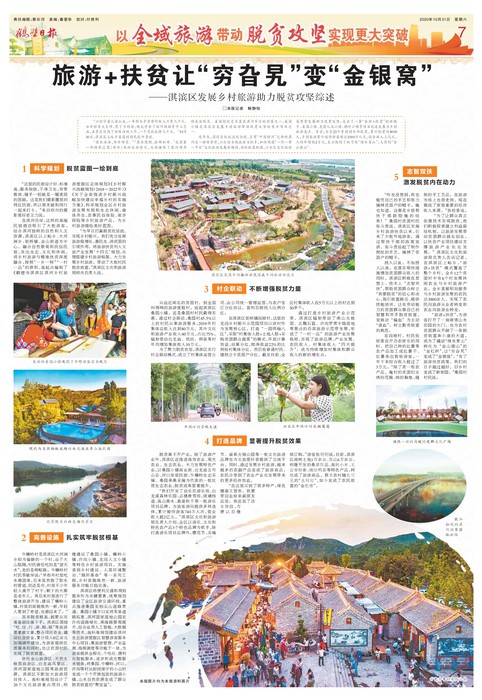

古色古香的桑园小镇

淇滨区龙岗乡村振兴示范园成乡村旅游新亮点

美丽的桑园小镇吸引了中外游客前来观光

牛横岭村景观大道

游客在牛横岭村采摘葡萄

现代与自然相映成趣的白龙庙五号山谷民宿

焕然一新的岗坡村党群文化广场

风景优美的白龙庙风景区

犹如仙境的淇河国家湿地公园

□本报记者 解静怡

“以前守着几亩山地,一年到头辛苦劳作收入只有几千元。如今村里大变样,有了乡村游,俺也学会了制作拐棍等手工艺品,在景区还找了份保洁的工作,一个月就能挣几千元。”10月30日,淇滨区上峪乡桑园村村民张斗贵说。

“淇水汤汤,渐车帷裳。”“淇水,桧楫松舟。”我国第一部诗歌总集《诗经》里的这些诗句,生动描写了淇河两岸的美丽风光。桑园村就是坐落在淇河岸边的村落之一,桑园小镇是淇滨区发展乡村旅游带动脱贫攻坚的重点项目之一。

近年来,淇滨区依托流经全境、具有“中国诗河”之称的淇河这一独特资源,以打造全域旅游为抓手,加快构建“一河一带一平台”文化旅游发展新格局,抢抓政策机遇,以全区文化旅游高质量发展助力脱贫攻坚,走出了一条“旅游+扶贫”的新路子。桑园小镇、龙岗人文小镇、横岭小镇等项目迅速发展为乡村旅游亮点。目前,全区23个贫困村全部脱贫,累计脱贫近8000人,乡村旅游累计接待游客超过1000万人次,综合收入上亿元,人均年增收2万元,真正做到了既守住“绿水青山”,又得到“金山银山”。

科学规划 脱贫蓝图一绘到底

“这里的民宿设计好、标准高,服务细致,干净卫生,非常雅致,随手一拍就是一幅美丽的图画。这是我们摄影圈里的网红民宿,所以周末就和同行一起来打卡。”来自郑州的摄影爱好者王力说。

在淇河沿岸,这样的高端民宿酒店吸引了大批游客。结合淇河独特的自然和人文资源,淇滨区以上峪乡、大河涧乡、钜桥镇、金山街道为中心,融合自然景观和民俗民宿,突出生态、文化和休闲,将乡村旅游与精准扶贫深度融合,按照“一乡一特”“一村一品”的原则,高起点编制了《鹤壁市淇滨区淇河乡村旅游度假区总体规划》乡村振兴战略规划(2018—2022年)》《关于全面推进乡村振兴战略加快建设幸福乡村的实施方案》,科学规划全区乡村旅游发展布局和生态休闲、康体养生、农事民俗体验、徒步探险等乡村旅游产品,为乡村旅游描绘美好蓝图。

“为早日打赢脱贫攻坚战、实现乡村振兴,我们充分发挥旅游稳增长、惠民生、消贫困的引领作用,将旅游扶贫列入文旅产业发展‘十四五’规划,合理搭建乡村旅游框架,大力发展乡村旅游,带动了大批村民脱贫致富。”淇滨区文化和旅游局相关负责人说。

完善设施 扎实筑牢脱贫根基

牛横岭村是淇滨区大河涧乡较为偏僻的一个村,由于大山阻隔,村民曾经吃的是“望天水”,走的是崎岖路。牛横岭村村民李敏华说:早些年村里吃水都困难,后来虽然修了取水的管道,但还是穷,村里不少年轻人离开了村子,剩下的大都是老年人。再后来村里进行了整体旅游开发,建设了横岭小镇,村里的面貌焕然一新,年轻人看到了希望,也都回来了。”

筑牢脱贫根基,就要从完善基础设施下手。淇滨区围绕“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素做文章,整合项目资金,撬动社会资金,累计投入8亿余元加强硬件建设,为游客提供优质服务的同时,也让贫困村民实现了脱贫致富。

依托金山旅游区、天然太极图旅游区、白龙庙风景区、淇河国家湿地公园等旅游资源,淇滨区不断加大旅游项目投入,高标准规划设计了26个文化旅游重点项目,相继建设了桑园小镇、横岭小镇、许沟小镇、龙岗人文小镇等特色乡村旅游项目,实施美丽乡村建设、人居环境整治、“厕所革命”等一系列工程,乡村面貌焕然一新,旅游服务功能日趋完善。

淇滨区将便利交通和周到服务作为关键要素,统筹规划建设了全区旅游交通环线,重点推进桑园至柏尖山道路贯通、桑园小镇下口至将军泉道路拓宽、淇河国家湿地公园至许沟道路绿化、南海路景观提升,综合运用人工智能、大数据等技术,高标准规划建设淇河生态旅游度假区智慧游客服务中心项目,集旅游管理、产业监测、指挥调度等功能于一体,为游客提供全程化、个性化、便利化智能服务,逐步形成完整服务链条,将桑园、牛横岭、河口、许沟等村从封闭保守的小山村变成一个个开放包容的旅游小镇,山水自然资源变成了群众脱贫致富的聚宝盆”。

村企联动 不断增强脱贫力量

从远近闻名的贫困村,到全国叫得响的旅游度假村,说起淇滨区桑园小镇,还是桑园村村民最得实惠。通过村企联动,桑园村45.5%以上的村民从事旅游服务,2019年村集体总收入达到80万元,其中文化和旅游产业收入60万元,占比75%,辐射带动白龙庙、纸坊、朔泉等村年均增加集体收入10万元。

为了聚力脱贫攻坚,淇滨区实行村企联动模式,成立了村集体运营公司,由公司统一管理运营,与农户签订分红协议,盈利后按投入比例分红。

在淇滨区钜桥镇岗坡村,这里的龙岗乡村振兴示范园项目以该村作为发展核心区,打造“一园两轴八区”,采取“村集体入股+土地入股+采购贫困群众蔬菜”的模式,年底计算效益,结算分红,按净收益22%的比例给村集体分红,然后给普通村民、建档立卡贫困户分红。截至目前,全区村集体收入在5万元以上的村达到50多个。

通过打造乡村旅游产业示范带,淇滨区辐射带动了南山太极图、北魏石窟、许沟罗贯中隐居地等景点的沿淇旅游示范带发展,形成了“一村一品”的旅游产业发展格局,实现了旅游品牌、产业发展、农民收入、村集体收入“四大提升”,成为持续增加村集体和群众收入的新的增长点。

打造品牌 显著提升脱贫效果

脱贫离不开产业。除了旅游产业外,淇滨区还推进高效农业、观光农业、生态农业,大力发展特色产业,以桑园小镇商业街、白龙庙五号山谷、河口柒里民宿、牛横岭生态采摘、桑园果桑采摘为代表的一批优质生态农业,脱贫成果显著提升。

“我们开发了启乐尼游乐场、白龙溪森林乐园、必捷滑雪场、玻璃栈道、高山滑水、悬崖秋千等一批游乐项目品牌,为旅客游玩提供多样选择,累计接待游客740万人次,营业收入超2亿元。”淇滨区文化和旅游局负责人介绍,全区以游乐、文化和特色农产品3个特色品牌为抓手,除打造游乐项目品牌外,樱花节、采摘节、渝派火锅公园等一批文化旅游品牌也为文旅爱好者提供了交流平台。同时,通过发展乡村旅游,越来越多的农副产品变成了旅游商品,农民分享到了农业产业化发展带来的更多经济效益。

“在这里买到了很多特产,绿色健康又营养,我要带回去给亲戚朋友品尝。我还加了店主微信,方便以后继续订购。”游客张明明说。目前,淇滨区流转土地1万余亩、荒山6万余亩,相继开发的桑葚饮品、高钙小米、无公害粉条、缠丝鸭蛋等特色产品,转化成了旅游商品,原本农村随处可见的“土坷垃”,如今变成了农民致富的“金疙瘩”。

志智双扶激发脱贫内在动力

“咋也没想到,我也能凭自己的手艺和努力摘掉贫困户的帽子。俺也知道,这都是乡里帮扶干部鼓励俺的结果!”桑园村贫困村民张斗贵说。淇滨区实施乡村旅游扶贫以来,引来了大批外地游客。通过帮扶干部的政策宣讲,张斗贵拾起了制作拐杖的手艺,摘掉了贫困户的帽子。

授人以鱼,不如授人以渔。在落实帮扶措施增加贫困群众收入的同时,淇滨区积极在思想上、技术上“志智双扶”,帮助贫困群众树立“我要脱贫”的信心和决心,指引致富路径、提供技能培训,让有劳动能力的贫困群众靠自己的智慧和双手脱贫致富,变被动“输血”为主动“造血”,树立勤劳致富的典范。

在岗坡村,村民张桂香在开办农家乐的同时,把自己种的红薯等农产品加工成红薯干、红薯条出售给游客,一年下来综合收入超过了3万元。“除了卖一些农产品,俺村的贫困妇女绣的花鞋、纳的鞋垫、缝制的手工艺品,在旅游市场上也很走俏,现在都成了家里重要的经济收入来源。”张桂香说。

“为了让群众真正依靠技术实现脱贫,我们积极探索建立利益联结机制,以旅游发展带动贫困群众就业创业,以扶贫产业项目建设支撑旅游产业长足发展。”淇滨区文化和旅游局负责人告诉记者,在淇滨区上峪乡,“旅游+扶贫”模式覆盖了整个乡村,全乡12个贫困村中有8个村发展休闲农业与乡村旅游产业,全乡直接和间接参与乡村旅游发展的农民达3000余人,实现了农民向旅游从业者转变和农业向旅游业转变。

“旅游+扶贫”,为游客打开了一扇寄情山水田园的大门,也为农村贫困群众开辟了一条脱贫致富奔小康的大道,成为了撬动“绿水青山”转化为“金山银山”的“金杠杆”,让“穷旮旯”变成了“金银窝”。“有了旅游扶贫政策,我们的日子越过越好,旧乡村变成了新家园。”桑园村村民说。本版图片均为本报资料图片