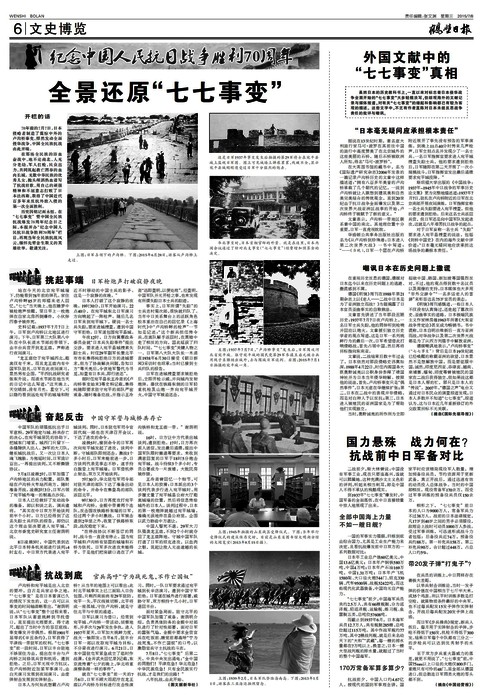

国力悬殊 战力何在?

抗战前中日军备对比

2015-07-08 05:10:48

二战前夕,斯大林曾说:中国没有军事工业,现在只要谁高兴,谁就可以蹂躏她。这种充满沙文主义色彩的评判,听起来相当刺耳,却是中国人不得不承认的残酷现实。

到1937年“七七事变”爆发时,中国军备的全面落伍,在中日直接较量中惊人地展现了出来。

全部中国海上力量

不如一艘日舰?

一国的军事实力强弱,归根到底由综合国力,尤其是工业生产能力来决定。且看抗战爆发前中日双方的一系列数据对比:

日本年工业总产值60亿美元,中国13.6亿美元;日本年产钢铁580万吨,中国4万吨;日本年产石油169万吨,中国1.31万吨;日本年产飞机1580架、大口径火炮744门、坦克330辆、汽车9500辆、战舰52422吨,而这些现代化武器装备,中国均无自产能力。

“七七事变”前夕,中国海军兵员共约2.5万人,共有66艘舰艇,分为巡洋舰、轻巡洋舰、运输舰、练习舰、鱼雷艇五类,总吨位57608吨。

而截止到1937年6月,日本海军兵员12.7万人,共有舰艇285艘,总吨位超过115万吨。其中作战军舰约77万吨。其中2艘战列舰,就是后来名动天下的“大和”“武藏”,每一艘的排水量都在7万吨以上。换言之,日本一艘大型战列舰的排水量,就超过了当时的整个中国海军。

170万常备军算多算少?

抗战前夕,中国人口约4.67亿人。按现代的国防军事理念讲,国家平时应该精简现役军人数量,增加预备役兵员,节约资源用于更新武备,真正开战后,通过迅速有效的动员投入总体战争。当时的中国却相反,现役常备军170余万,而受过军事训练的预备役兵员仅150余万。

相形之下,“七七事变”前日本的人口为9000万人,常备军兵力不过38万人。战前的日本法律规定,凡17岁到40岁之间的男子必须服役,故理论上战时可动员1000万人参战。受过军事训练,可迅速形成战斗力者包括:后备役兵近74万,预备役兵约88万,第一补充兵158万,第二补充兵90万,合计超过448万,占总人口约5%。

带20发子弹“打鬼子”?

在兵员的训练上,中日同样存在着极大差距。

以单兵射击训练论,当时一发子弹的价值在中国相当于七斤半大米,或35个鸡蛋。所以平时训练多数是打空枪,就算物质条件最好的中央军,也不过每兵配发15发子弹作实弹射击,开战后每兵配发20发子弹上战场。

而日军《步兵操典》规定,新兵入伍后,每月用于实弹射击的子弹,步枪不得低于150发,机枪不得低于300发。结果日军每个中队都有三分之一的步枪兵可以达到优秀射手的水平。

至于双方步兵重火器威力的落差,就更不用说了。“七七事变”前,中国75mm以上口径的火炮仅800多门,重炮只有可怜的48门,虽全部从德国进口,但总数连日军同类火炮的零头都不到。

(摘自《中国经营报》)